Le stress chronique, vecteur d’inflammation.

Qu’est ce que le stress ?

Le stress aigüe est une réaction normale du corps face à une situation de danger imminent. Imaginez notre lointain ancêtre Homo Sapiens, se promenant dans la forêt et se trouvant face à un mammouth. Son corps va alors appeler à une réponse immédiate : soit rester et se défendre, soit prendre la fuite. Le corps va alors mobiliser toute son énergie, le rythme cardio-vasculaire va augmenter, envoyant un maximum de sang aux muscles, la digestion va ralentir, les pupilles se dilater, les sens s’affuter ... Notre Homo Sapiens va alors pouvoir mobiliser cette énergie pour prendre la fuite. Cette fonction de stress, liée à l’activation du système nerveux sympathique (encore appelé système nerveux ortho-sympathique) est un mécanisme directement lié à notre capacité à survivre face à une menace absolue.

Stress absolue vs Stress relatif

Depuis l’extinction du mammouth, notre monde a bien changé. Nous ne faisons plus si souvent face à des stress absolue (une menace objective). Pour autant le stress n’a pas disparu de nos vie. On parle alors de stress relatifs. Pensez à ce courrier à l’air menaçant, la dernière frasque d’un certain président des USA, la réunion où vous devez prendre la parole en publique. Rien de tout ceci ne menace votre existence, et pourtant votre réaction est la même. Quatre caractéristiques ont été identifié comme pouvant générer ces stress relatifs à savoir une situation

nouvelle (ce mal de ventre au premier jour d’école)

imprévue ou imprévisible (votre belle-mêre vous appelle pour vous dire qu’elle arrive dans 10 minutes)

semble incontrôlable (rappelons nous l’annonce du confinement en 2020)

semble une menace pour notre ego (cette évaluation avec votre manager)

NB : les quatre caractéristiques ne sont pas toujours présent, un seul suffit pour déterminer une situation génératrice de stress relatif.

Pour évaluer le stress, différentes méthodes existent. La plus utilisée est la perceived stress scale ou PSS que vous retrouverez en cliquant ici

Si ces stress relatifs deviennent chronique (plus de 4 semaines) on parle alors de stress chronique.

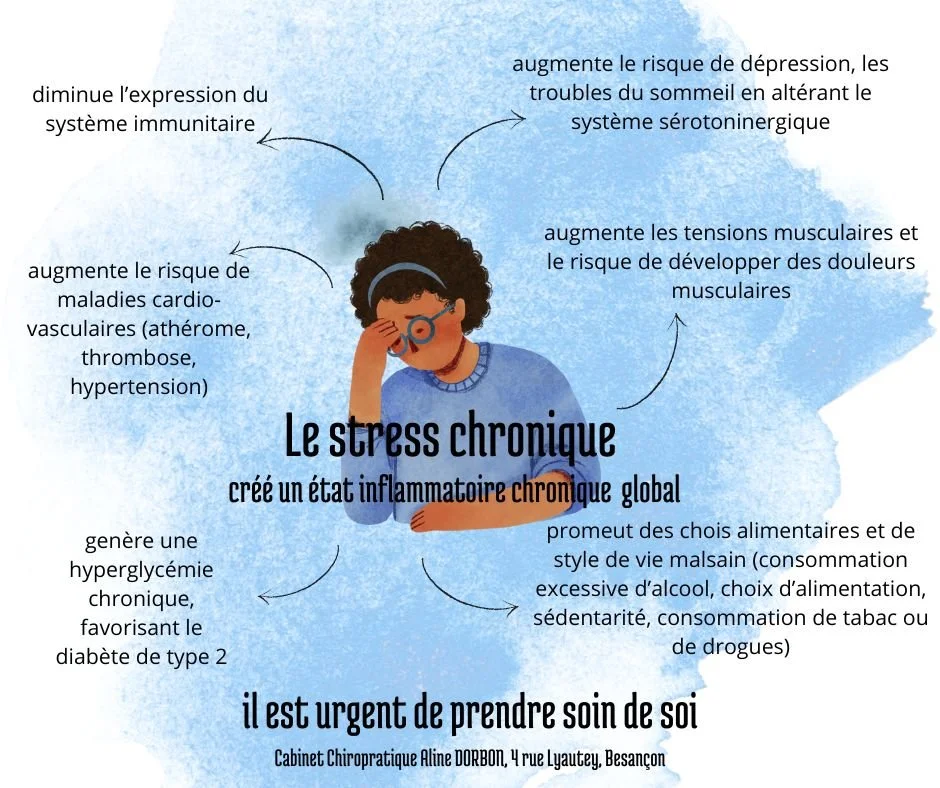

Les effets du stress chronique

Quand vous subissez un stress, vos glandes surrénales vont produire 2 hormones : le cortisol et l’adrénaline. Si dans un premier temps ces hormones vont avoir un effet anti-inflammatoire et immuno-stimulant, la libération prolongée va entraîner à l’inverse un effet pro-inflammatoire et immuno-supresseur. Cette inflammation à bas bruit (low grade inflammation) se manifeste via différents marqueurs, non seulement dans la circulation sanguine, les différentes cellules, mais aussi au niveau du système nerveux central soit notre cerveau.

Les études sont claires, le stress chronique est impliqué dans différents problèmes de santé :

le diabète de type II : en facilitant des habitudes alimentaires malsaines, et en stimulant la libération de sucre dans le sang pour fournir de l’énergie immédiate au corps, le stress va pousser à une hyperglycémie chronique.

Les maladies cardio-vasculaires : notamment l’athérome, les thromboses, l’hypertension artérielle.

la dépression, le burn-out : en perturbant la sécrétion des glandes surrénales (sur-stimulation ou épuisement).

certaines maladies neuro-dégénératives : en créant de l’inflammation au niveau du système nerveux central, le stress chronique a été prouvé comme jouant un rôle dans le déclenchement et l’évolution de certaines maladies neuro-dégénératives comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

les troubles neuro-musculo-squelettiques : tensions musculaires, altérations de la posture, habitudes de vies moins saines (sédentarité, réduction de l’activité physique) le stress est un favorisant de nombreux troubles neuro-musculo-squelettiques.

changement d’habitudes de vies : une consommation accrue de tabac, d’alcool, de certains médicaments, mais aussi une alimentation moins équilibrée ont été observée chez les personnes soumises à des stress chroniques.

Reprendre le contrôle

Nous avons beaucoup plus de contrôle que nous le pensons sur notre stress :

mettre en place des habitudes de vie saines : une alimentation équilibrée, un bon sommeil, la limitation des excitants est un point de départ cruciale.

pratiquer une activité physique régulière : La capacité des sportifs à manager le stress a été reconnue. En permettant de “dépenser" l’énergie mise à notre disposition pour fuir le mammouth, le sport est un des meilleurs anti-stress.

pratiquer la méditation : Se centrer sur son corps, ralentir le flux de ses pensées, mais aussi stimuler des émotions positives, permets de diminuer le stress au quotidien. Méditation guidée, pleine conscience, respiration contrôlée sont autant de bonnes options.

s’offrir des moments de déconnexion : l’actualité est stressante, rien ne vous oblige à continuer à vous tenir informer. Dans un environnement anxiogène, parfois un petit replis stratégique est la meilleure solution.

Il es aussi possible de déconstruire certains stress en les passant par le filtre des 4 critères que nous avons vu plus haut. Quand on comprend ce qu’on perçoit comme une menace dans une situation, on peut essayer de changer ses pensées pour limiter, voir éliminer le stress.

Rappelons nous que nous avons beaucoup plus de contrôle que nous le pensons sur notre stress.

cet article est basé sur les travaux de Sonia Lupiens, directrice scientifique du centre d’étude sur le stress humain, ainsi que sur l’étude “inflammation, the common pathway to stress-related diseases”(Yun-Zi Liu, Yun-Xia Wang and Chun-Lei Jiang)

Quelques liens pour aller plus loin :

https://www.youtube.com/watch?v=LHj8INgF1uk

https://www.youtube.com/watch?v=9ZGHac5YBGk